Unterwalliser Parochialismus

Ein Kommentar von Thomas Baumann

Wiederholt hat sich diese Zeitung gegen einen im Oberwallis durchaus weit verbreiteten Parochialismus ausgesprochen. Aber auch der untere Kantonsteil ist nicht frei von Sünde.

Gemäss Zivilprozessordnung (ZPO) ist das Gericht am Wohnort der beklagten Partei zuständig. Richtet sich eine Klage gegen den Kanton Wallis, dann befindet sich der Sitz der beklagten Partei in Sitten, dem Kantonshauptort. Die Gerichtssprache vor dem Gemeindegericht richtet sich dabei nach dem Sitz des Gerichts. Somit wird die Verhandlung vor dem Gemeindegericht in Sitten auf Französisch geführt, Eingaben sind auf Französisch zu machen und auch Mitteilungen, Entscheide und Urteile werden in französischer Sprache zugestellt.

Klagt ein französischsprachiger Walliser gegen den Kanton, dann kann er das Verfahren in seiner Muttersprache führen. Ein Deutschwalliser muss dies hingegen in einer Fremdsprache tun. Mit anderen Worten: Justitia ist nicht nur auf beiden Augen blind, sondern auch auf einem Ohr taub.

Aus diesem Grund forderte der Oberwalliser Grossratssuppleant Stefan Diezig (Die Mitte) in einer Motion, dass Verfahren gegen den Kanton vor dem Gemeindegericht Sitten auch auf Deutsch geführt werden können. Dieses Ansinnen wurde gestern Dienstag Nachmittag vom Grossen Rat mit 82:39 Stimmen abgeschmettert.

Eine Gerichtsverhandlung ist kein Einkauf beim Coop um die Ecke

Schnell eine Flasche Wein kaufen? Dies geht auch in einer Fremdsprache. (Und wer dazu nicht imstande ist, soll gefälligst nicht saufen, sondern lernen.) Einen Gerichtsprozesse in einer fremden Sprache zu führen, ist jedoch ein ganz anderes Kaliber als der Kauf einer Flasche Wein. Ein solches Unterfangen hat insbesondere diese Nachteile:

1. Juristische Begriffe sind äusserst sprachspezifisch. Nein, eine „juristische Person“ heisst auf Französisch nicht „une personne juridique“. Und „une personne morale“ muss auch nicht unbedingt wie eine Nonne leben, um als solche zu gelten. Wer einen Prozess ohne Anwalt führen möchte, ist also schon rein sprachlich schnell überfordert.

2. Aber auch wer schon einen Vertrauensanwalt hat, steht vor dem Problem, dass sich dieser für die französischsprachige Verhandlungsführung nicht unbedingt eignet. Er muss sich also einen anderen im anderen Kantonsteils suchen.

Der Staatsrat argumentierte vor allem mit den Kosten. Von einem Richter der Gemeinde Sitten könne nicht erwartetet werden, dass er Deutsch beherrsche. Wollte man nur zweisprachiges Personal einstellen oder müsste man für Übersetzungskosten aufkommen, dann würde dies erhebliche Ausgaben für die Gemeinde Sitten mit sich bringen.

Fehlt’s an Argumenten, tut’s auch eine kleine Lüge

Diese Zeitung liebt schiefe Argumente. Und noch mehr liebt sie kleine Notlügen fadengerade ins Gericht geknallt. Ein Lügendetektor, der hier nicht anschlägt, gehört definitiv in den Müll.

Zweisprachiges Personal kommt im Kanton Wallis also in eine höhere Lohnklasse? Nein, davon ist nun wirklich nichts bekannt. Es dürfte zwar durchaus schwieriger sein, geeignetes Personal zu finden, wenn dieses zweisprachig sein soll: Aber die Besoldung beim Staat ist derart eng reglementiert, dass es für Zweisprachigkeit gar keinen finanziellen Bonus geben kann. Und geeignete Leute mit mehr Lohn ködern, geht beim Staat eben gerade nicht. (Darum findet man dort auch nie die wirklich Besten.)

Die Kosten sind natürlich ein Problem. Wobei den Staat diese meistens nur dann interessieren, wenn er etwas nicht tun will. Denn sonst darf es jeweils gerne „es bitzeli meh sii“.

Aber will sich jemand gegen den Staat wehren, dann hat man natürlich gerne ein bisschen höhere Hürden. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt…

Dennoch: Tiefere Kosten sind auf jeden Fall wünschenswert. Aber nicht auf Kosten der Rechte der Bürgerinnen und Bürger. Denn so sicher wie das Amen in der Kirche gilt:

Irgendjemand bezahlt immer den Preis

Will der Staat, der mit dem Bürger interagiert, keine Übersetzung anbieten, dann muss es der Bürger eben selbst tun. Immerhin: Bei den Abstimmungsunterlagen hat Väterchen Staat ja auch gemerkt, dass es letztlich billiger kommt, wenn er das ganze Abstimmungsbüchlein einmal für alle übersetzt, als wenn jeder Bürger und jede Bürgerin deswegen zum Übersetzungsbüro rennen muss.

Die 500 Franken, die der Staat – beispielsweise – für die Übersetzung einer Klageschrift und eines Urteils spart, muss somit der Bürger ausgeben. Gespart wurde dabei erst einmal rein gar nichts, die Kosten wurden bloss abgewälzt. Das ist in Ordnung, wenn der Staat in diesem Fall auch die Gerichtskosten proportional senkt. Dies wäre tatsächlich eine vernünftige, unbürokratische und effiziente Lösung. Anstatt neue Strukturen beim Staat aufzubauen, wird es dem Bürger überlassen, die Übersetzung so kosteneffizient wie möglich zu gestalten. Der Private ist ja bekanntlich meistens effizienter als der Staat. Dadurch liessen sich tatsächlich Kosten einsparen. Und gleichzeitig gäbe es einen Anreiz, Klage- und andere Schriften so kurz wie möglich abzufassen.

Gibt es aber gar keine Kompensation, dann liegen de facto für einen Deutschwalliser die Gerichtskosten und damit der Zugang zur Justiz um den Betrag der Übersetzung höher als für einen französischsprachigen Walliser. Damit wäre Justitia auf einem Auge tatsächlich blinder als auf dem anderen.

Leider ist nicht davon auszugehen, dass das Gemeindegericht Sitten von sich aus die Gerichtskosten um den Betrag der mutmasslichen Übersetzungskosten senkt.

Durch die Ablehnung der Motion hat der Grosse Rat eine Chance verpasst. Ein besonderer Dank gilt dabei den Abgeordneten aus dem französischsprachigen Kantonsteil, die dem Anliegen zugestimmt haben. Es sind dies:

⁃ Frédéric Carron (Unabhängige)

⁃ Michel Cretton (FDP/PLR)

⁃ Lucien Barras (Grüne)

⁃ Gwénolé Blanchet (Grüne)

⁃ Céline Dessimoz (Grüne)

⁃ Elodie Praz (Grüne)

⁃ Emmanuel Revaz (Grüne)

⁃ Amandine Rey (Grüne)

⁃ Sébastien Carruzzo (Grüne)

⁃ David Guglielmina (Grüne)

⁃ Jean-Daniel Melly (Grüne)

⁃ Magali Di Marco (Grüne)

⁃ Corinne Card (Grüne)

Einen Kaktus gibt es dafür für selbsternannte „Anti-Diskriminierungspartei“ SP (mag „Jacky“ Badran im fernen Zürich wegen der Wörtchens „selbsternannt“ toben wie sie will), welche die Motion geschlossen ablehnte, darunter auch die drei Vertreterinnen der SP Oberwallis: Doris Schmidhalter-Näfen, Christine Seipelt Weber und Claudia Alpiger.

Alle anderen Oberwalliser Vertreter votierten für die Motion.

Der Text der Motion im Wortlaut: https://parlement.vs.ch/app/de/search/document/172888

Die Antwort des Staatsrats: https://parlement.vs.ch/app/de/search/document/182681

Oberwalliser Parochialismus, Teil 2

Das Unterwallis ist kein Untertanengebiet mehr!

Oberwalliser Parochialismus, Teil 1

Der Walliser Bote und die Lonza

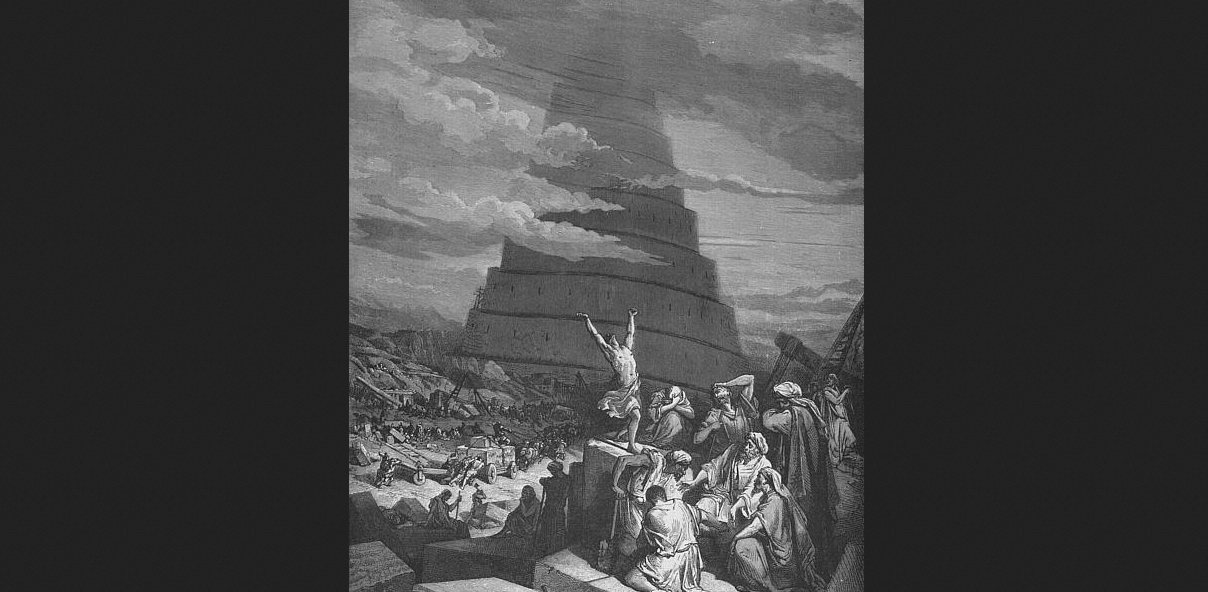

Beitragsbild: Die Sprachverwirrung, Bibelillustration von Gustave Doré (1865)