Aktueller Frankenkurs zu stark?Der starke Franken: Fluch oder Segen?

Wer kennt es nicht, das Gejammere über den starken Franken. Die Exportwirtschaft der Schweiz würde deswegen leiden. Soll man also den Schweizerfranken schwächen, ist dies eine gute Idee? Kann man eine Währung auf Dauer überhaupt künstlich schwächen?

Rückblende: Philipp Hildebrand, wegen Privatspekulationen von ihm (und nicht seiner Ex-Frau, wie bis heute oft als faktenwidrige Erzählung kolportiert) zurückgetretener ehemaliger Schweizer Nationalbank-Chef, versuchte den Franken an den Euro zu binden. Natürlich scheiterte es.

Er hätte es als Investment-Bänker besser wissen müssen: Der Markt gewinnt immer. Doch die Ideologie des EU-Politologen (WOZ) war stärker. Schweizer Franken sollte rein in den Euro um jeden Preis.

Die Schweizer stimmten ab. Sie wollten nicht am Euro-Experiment teilnehmen. Hildebrand band den Franken trotzdem an den Euro. Die Schweizer Währung hieß zwar noch Franken. Aber ihr Status war genauso wie der der Dänischne Krone, die weiterhin der Kosmetik halber vom Namen her noch „Dänische Krone“ hieß aber genauso an den Eurokurs gebunden war. So, wie der Schweizer Franken nun dank Hildebrand an den Euro gebunden war, also beim Euro dabei war.

Merkel jubelte damals. Endlich hatte man die wohlhabende Schweiz auch in der Währungsunion. Und die SNB mußte in der Folge über Jahre Multi-Milliarden über Multi-Milliarden an Euros kaufen. Bis es nicht mehr durchhaltbar war.

Es ging nicht lange gut. Weil man als kleines Land nicht die schwächelnden Volkswirtschaften der gesamten EU durch Währungsstützungskäufe des Euros wuppen kann. Der Nachfolger von Philipp Hildebrand mußte die Euro-Anbindung jäh abbrechen.

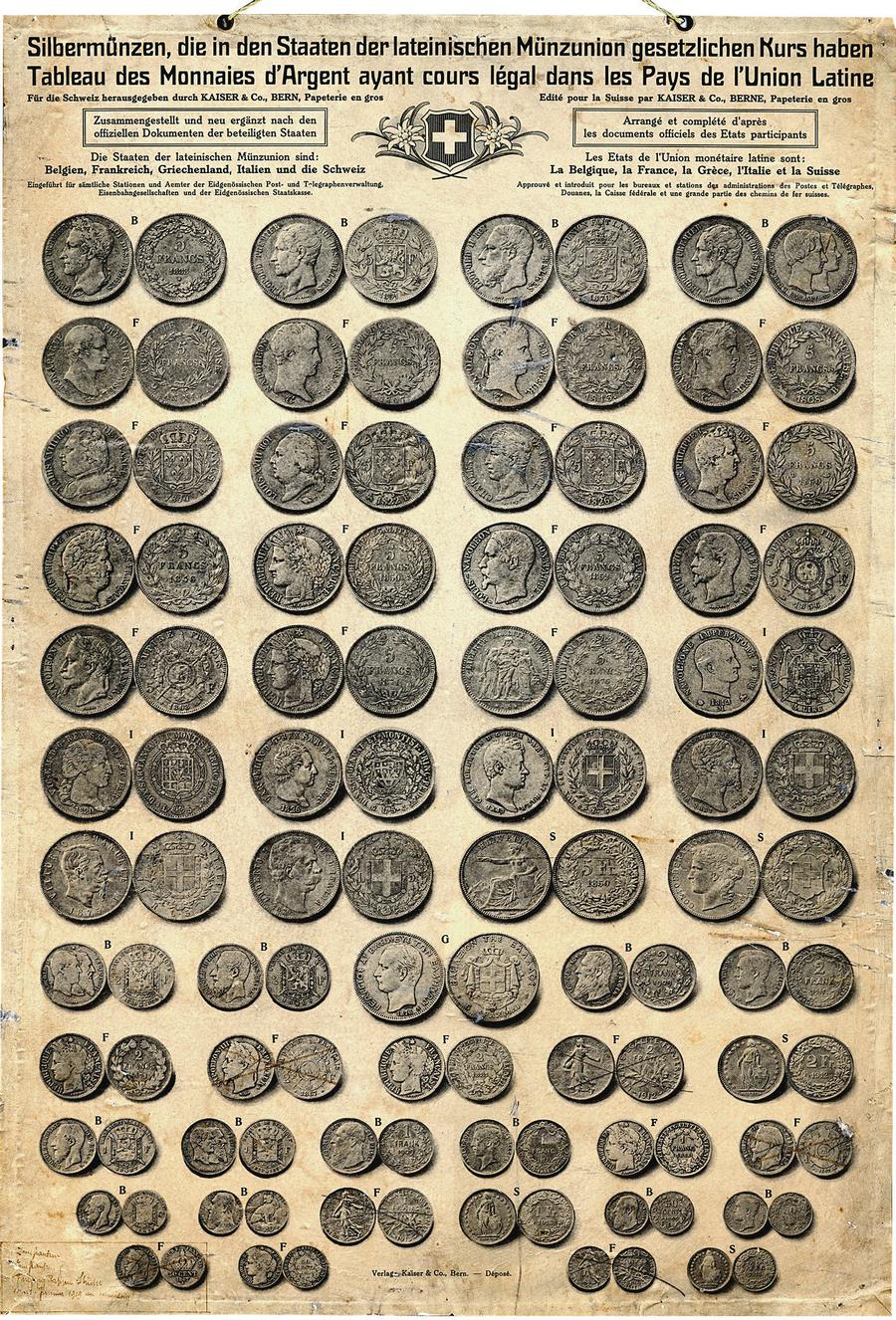

Daß man auf Dauer die Währung einer starken Volkswirtschaft nicht an die von schwächeren binden kann, zeigte bereits die Lateinische Münzunion in Europa, der erste Versuch einer europäischen Währungsunion. Die Schweiz war am Schluß das letzte Land, welches diese Währung annahm. Man darf gespannt sein, wie es mit dem Euro sein wird, ob er auf lange Frist bestehen werden kann. Die Lateinische Münzunion bestand von 1865 faktisch bis 1914 und formal bis zum 31. Dezember 1926. Ein Zusammenbruch einer Währungsunion kann also dauern lehrt uns die Geschichte.

Auch heute noch: Schweiz im Euro mittendrin

Doch zurück zur Euro-Anbindung des Schweizerfrankens und dessen Ende.

Denn um es vorwegzunehmen: Der Abbruch der Euro-Anbindung war nicht dessen Ende.

Es gelang nur ein Not-Stopp. Denn die Schweizer Nationalbank SNB hatte extrem hohe Eurobestände durch die jahrelangen Euro-Stützungskäufe, die den Euro gegenüber dem Schweizerfranken stärken sollten bzw. den Schweizerfranken gegenüber dem Euro unten halten und schwächen sollten, angehäuft.

Die Schweiz ist nun größter Euro-Halter und die Schweizer sind somit beim Euro doch dabei – entgegen des erklärten Volkswillens. Herzlichen Glückwunsch.

Was ist besser? Starke Währungen oder schwache Währungen?

Um es gleich vorwegzunehmen: Natürlich sind starke Währungen besser. Sonst würden ja alle Länder schwache Währungen haben wollen. Die Währung absichtlich schwächen, das geht nur mit einer Weltwährung wie dem Dollar, der aber derzeit diesen Status Tag für Tag verliert.

Die USA haben seit Jahrzehnten die Politik, um Schulden zu tilgen, einfach Geld zu drucken und die Währung absichtlich zu entwerten um sich so der Schulden zu entledigen.

Daher macht man mit langfristigen US-Dollar-Anlagen immer Verlust. Oder wie der ehemalige Preisüberwacher Rudolf Strahm es sinngemäß äußerte: Seit wann machen die Schweizer Pensionskassen Verlust? Seit sie in Dollar anlegen dürfen.

Leidet der Export unter einer starken Währung?

Ja, der Export leidet unter einer starken Währung natürlich.

Aber es hebt sich auf. Denn man kann Rohstoffe, Dienstleistungen und anderes im Gegenzug billiger einkaufen.

Somit ist das Gejammere über eine starke Währung Unsinn.

Und die Produktion von Produkten, die personalintensiv sind und keiner besonderen Präzision oder Kenntnis bedürfen – anders als etwa bei der Uhrenindustrie – die wird sowieso ins Ausland verlagert.

Die „Schweizer“ Marke Calida läßt in Billiglohnländern produzieren, Kauf-Hemden werden in der Türkei produziert. Schweizerisch ist nur noch die Gestaltung.

Sonderfall Schweizer Luxusprodukte

Hinzu kommt, daß es ein Leiden der Eporte bei Luxusprodukten von denen die Schweiz viele hat – bzw. die Schweiz steht ja quasi sogar für Luxus – nicht gibt.

Wer eine Rolex, eine Omega-Uhr oder sonstige Schweizer Luxusuhr kaufen kann, dem ist es egal, ob sie 5 oder auch 10% teurer geworden ist als noch vor einigen Jahren.

Er kauft sie einfach trotzdem.

(rm)